長年培われてきた文化や伝統を守り、活かし、次の代へとつなげるために

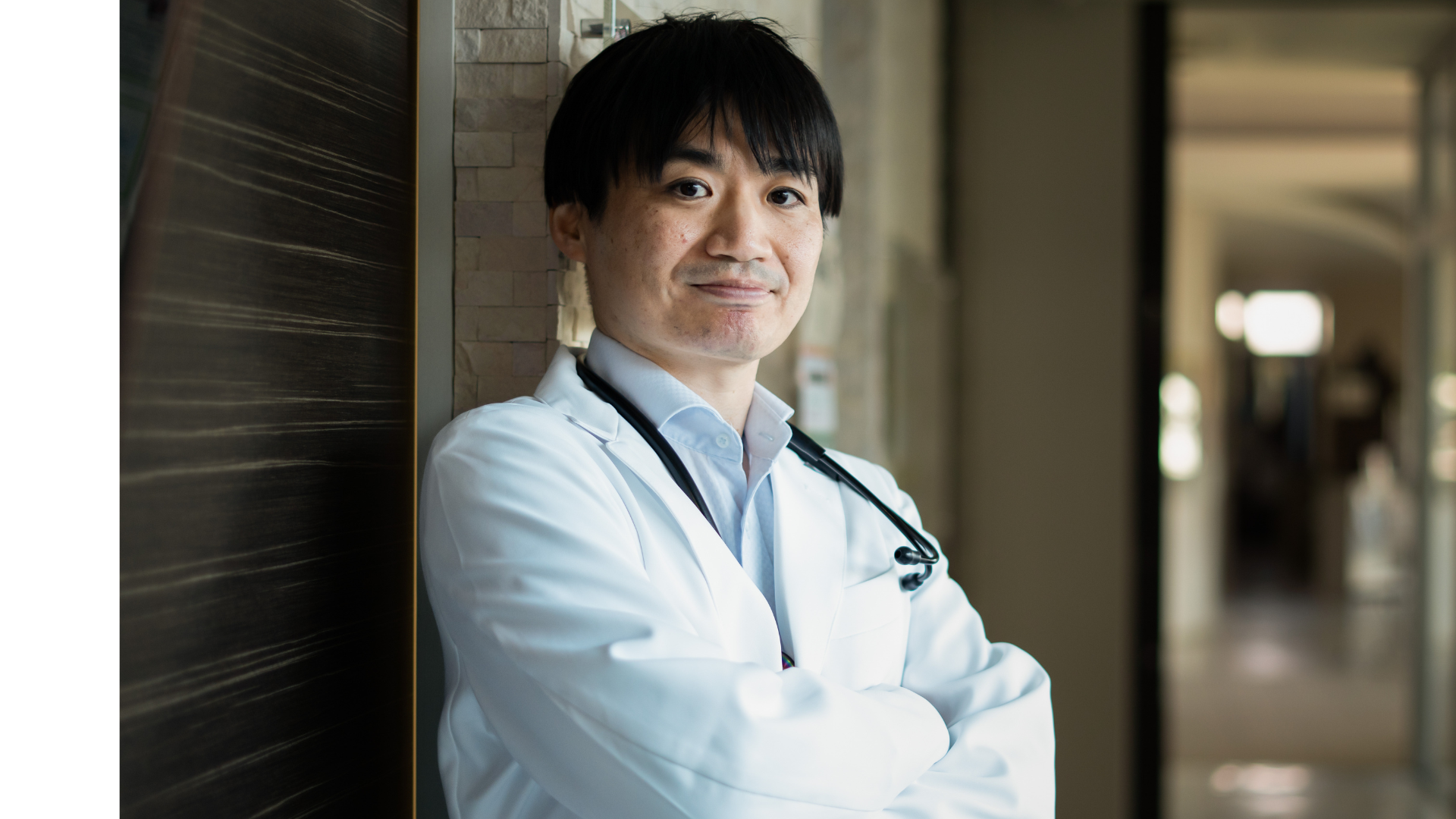

玉山翔偉

株式会社プロダクション玉屋 伊勢人力車玉屋 代表玉山翔偉(たまやま しょうい)

1997年、三重県出身。皇學館大学在学中に教員採用試験に合格。卒後、鈴鹿市の鼓ヶ浦小学校に赴任するも、わずか4ヶ月で退職。コロナ禍の中で人力車俥夫へ転身し、神宮内宮前で観光人力車営業を始める。モデル、ビジネスコーチング等の経験を経て2022年に独立。観光コンテンツ開発ディレクターとして活動。2024年、三重県文化賞受賞

株式会社プロダクション玉屋

〒516-0026 三重県伊勢市宇治浦田1-3-26

TEL:080-2649-0247

小学校の教員から俥夫への転身

私は大学在学中に教員免許を取得し、卒業後は小学校に赴任しました。ただ、現場で教壇に立ち、子どもたちと相対しているうちに、少しずつ違和感を覚えるようになったのです。教壇に立っていると、誰もが私を「先生」と呼びます。子どもたちも同僚の先生方も、保護者の方々もそうです。でも当時の自分には社会人経験がほとんどありません。そんな自分が、未来のこの国を背負う子どもたちに、ものを教える立場でいて良いのか。ちょうどコロナ禍が吹き荒れ、授業も休講が続いていて、考える時間が多かったこともあって、私はこの違和感に悩んでいました。

特にやることもないまま、私は「おかげ横丁」に足を伸ばしてみました。年間800万人が訪れるといわれる神宮の門前町なのに観光客の姿はほとんどなく、閑散として、人よりカラスのほうが多いという有り様なのです。

このままでは、長い年月をかけて培ってきた日本の文化が消え去ってしまう。この状況をなんとかしなくては。そんな思いに駆られて、私は教職を辞して人力車を曳く生活に身を投じることにしました。

伝統的な日本の文化や精神性に惹かれて

人力車を選んだのは、シンプルに「日本らしい仕事だから」です。お客様を乗せて車を曳く。その行為や情景そのものが、いかにも日本的だと感じたのです。また私の友人が俥夫として活動していた、ということもありました。彼からはあれこれと教えてもらって、現在に至っています。

私は三重県伊勢市で生まれ、育ちました。小中高大、そして幼稚園もすべて伊勢市内の学校を出ています。伊勢といえばやはり神宮。いつも多くの人で賑わっていて、それを迎える商家の方々で活気にあふれていました。そうした環境で育ちましたから、特に意識したわけではなくても、日本の伝統的な文化や精神性に、当たり前のように自然に触れてきたのでしょう。私の兄が神宮の神職だったということも、関係しているかもしれません。そんな日常の積み重ねが、今の私の人格や精神性を形作ったのだろうと思います。それにしても学校の先生から人力車の俥夫への転身とは、我ながらだいぶ振り切ったなと思いますね。

自分で決めたことは、ギリギリまで頑張ってみる

コロナ禍で観光地から人がいなくなったタイミングで、エンターテインメントの仕事に飛び込んだわけですが、周囲からは「このタイミングで観光業なんて、絶対無理だ」と止められましたし、実際に苦しい思いもしました。自分一人食べていくこともままならず、家賃は滞納、アルバイトで食いつないだり借金したりで、なんとか暮らしている…という状態でした。

今から思えばたいへんではあったけれども、それでも続けてこられたのは、「自分で決めたことだから」という意識が強かったからだろうと思います。安定した教職を捨てて飛び込んだ世界なのですから、途中で音を上げたら、応援してくれた人にも自分自身に対しても、会わせる顔がありません。だからギリギリまでやってみる。これは今でも、仕事をする上で守り続けている私のポリシーです。

もうひとつ、続けてこられた理由としては、やはり仕事が楽しいからだと思います。人力車の仕事は多くの方々と出会い、楽しい時間を共有できます。その他、私が手がけている仕事…たとえばコーチングや観光コンテンツのディレクションなどは、一歩を踏み出したい方々を支え、サポートする仕事です。難しく、思い通りにならないこともあります。ですが前進することをあきらめず、ギリギリまで頑張ってみる。私はそこに、大きな価値を感じているのだと思っています。

コンプレックスを解消し、話好きな性格に

もともと私は人と話すのがとても苦手でした。人とコミュニケーションを取るのが下手で、距離感がつかめず、会話をつなげるのも不得手です。高校生の頃は特に強くそれを感じていましたし、初対面の相手となると、もうお手上げです。さすがにこれはまずいですよね。このまま社会人になってしまったら…と思うと、頭を抱えたくなるレベルでした。

そこで一念発起して、おかげ横丁にある伊勢茶専門のお茶屋さんで、アルバイトを始めたのです。ここはいつも観光客でごった返しています。人がたくさん来る場所なら、自然と他人と話す機会が増えるだろう。そうすれば、初対面の人とのコミュニケーションにも慣れていけるんじゃないか。そう考えてのことでしたが、この経験は私を大きく変えてくれました。コンプレックスを解消するどころか、人と話す楽しさに目覚め、すっかり「おしゃべり好き」になってしまったんです。その後はアルバイトを5つも掛け持ちするようになりましたが、すべて接客業でしたね。

見過ごしがちなものをコンテンツに仕立てる

自分の独自性や強みはどこにあるかと考えてみると、コンテンツ作りだろうと思っています。特に観光の分野では、町の課題や、誰もが見過ごしている点に目を向けることが多いですね。例を挙げれば、私たちが運営している宿泊施設「おしのびで」です。

実は神宮は、朝5時という早朝から参拝ができるんですよ。その時間帯はほとんど人がおらず、観光地にありがちな騒がしさもありません。季節によっては夜が明け初める頃合いに神宮の鳥居を前にすれば、異世界にいるような厳かな気持ちに包まれます。

こんなに素晴らしい体験ができることを、多くの方々はご存じありません。というより、私たち地元の人間が伝えられていないのです。じゃあどうやって伝えるかと考えたときに、宿泊と組み合わせるのがいいと思いました。

早朝の参拝のためだけの宿を、神宮のすぐ近くに用意する。人力車そのものも特別仕様の貴賓席とする。そして静まりかえっている参道を、ひたひたと神宮に向かっていく。この特別感が好評を得て、少しずつ人気を呼びつつあります。こうしたことの積み重ねが事業を広げ、私自身の自信にもつながっていくのだろうと思っています。

消えゆく日本的な香りを体験してもらいたい

前にも少し触れましたが、私は日本的なものにとても興味があるんです。ともすれば忘れ去られ、人知れず消えていきかねない日本的なものを、できる限り残していきたいとも思いますね。この仕事を始めてからは、そうした意識がますます強くなりましたし、伝統を残すためには何が必要なのか、いろいろな課題に気づくようにもなりました。それをどう解決していくかが、今後の自分のテーマだと思っています。

とはいえ、私一人で大したことができるわけではありません。自分にできることには限界があります。ですがその中で何ができるかを考えて、実行していくことが肝心だと思っています。人力車と宿という接客業をしているのですから、お客様に体験してもらうというのも有効ですよね。旅先での感動的な経験は、記憶にも残りやすいでしょう。ですから先ほどの早朝参拝のほか、伊勢和紙を使った提灯作りや尺八演奏など、香り立つような日本的な体験を、お客様に楽しんでいただきたいと考えています。

何をするにも、筋を通して生きること

私自身がまだまだ若輩者ですから、あまり偉そうなことは言えません。ただ自分自身の経験から言うなら「筋を通す」ということです。決して難しいことではありません。自分で決めたこと、言ったことに責任を持つ。約束を守る。自分の失敗を人のせいにしない。こういう基本的なことが、いちばん大事だと思っています。

学校を卒業する時、就職や転職をする時。新たなステージに向かう時には応援してくれる方々が必ずいます。その方々に喜んでもらえるような、変わらず応援してもらえるような、そんな生き方をしてほしい。自由に生きることは素晴らしいことですが、自由には責任が伴います。責任を放棄した自由は、ただのわがままです。それでは周りから信頼もされず、声をかけてももらえません。

これは、これから社会に出る皆さんへのはなむけであるとともに、私自身のポリシーでもあるのです。

株式会社プロダクション玉屋 伊勢人力車玉屋

https://tamaya-rickshaw.com/